Redshift: che cos’è lo spostamento verso il rosso?

Il redshift è un fenomeno fondamentale in astrofisica che descrive lo spostamento verso il rosso delle lunghezze d'onda della luce proveniente da oggetti celesti. Questo effetto offre importanti indizi sull'espansione dell'universo, la velocità di recessione delle galassie e la presenza di intensi campi gravitazionali.

Esplorare il redshift ci permette di comprendere meglio la dinamica e la struttura del cosmo.

Redshift: significato e definizione

Redshift è un’espressione inglese, letteralmente “spostamento verso il rosso“, anche conosciuto come effetto batocromo. I termini fanno riferimento ad un fenomeno ben preciso dell’astronomia, per il quale una radiazione elettromagnetica emessa da un corpo in fase di allontanamento possiede una lunghezza d’onda maggiore rispetto a quella prodotta all’emissione.

L’espressione redshift deriva proprio dal fatto che con la radiazione, ad esempio la luce, il colore si dirige verso il rosso, ovvero l’estremo inferiore dello spettro del visibile. In generale il fenomeno comporta un aumento della lunghezza d’onda, quindi una diminuzione della frequenza.

Chi ha scoperto il redshift e qual è la storia di questo fenomeno?

Che cos’è e cosa si intende con redshift?

Lo spostamento verso il rosso è un esempio dell’effetto Doppler: un fenomeno di natura fisica che consiste nel cambiamento apparente della frequenza o della frequenza d’onda percepita da un osservatore quando viene raggiunto da un’onda emessa da una fonte in movimento.

Il redshift, in particolare, non interessa esclusivamente le onde elettromagnetiche. Venne infatti scoperto grazie alle onde sonore, attraverso l’impressione di un cambio nel tono delle sirene.

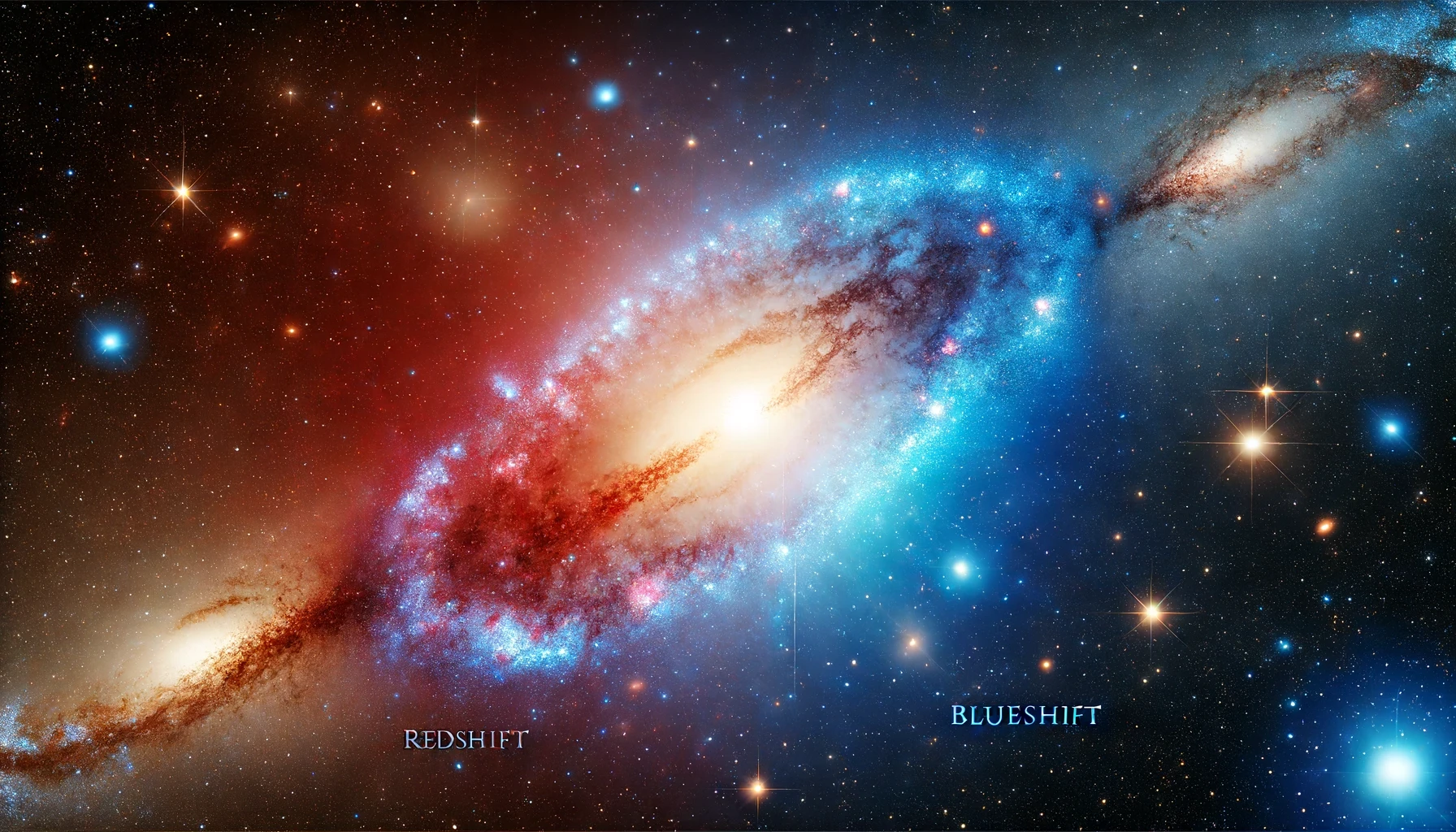

È un fenomeno complementare al cosiddetto blue shift, o spostamento verso il blu, evento in grado di manifestarsi quando la lunghezza d’onda diminuisce.

Questo è causato, ad esempio, da una sorgente che si muove verso l’osservatore oppure da una radiazione elettromagnetica nel momento in cui entra in un campo gravitazionale. La differenza sta proprio nella misura della lunghezza d’onda, la quale aumenta nel caso del redshift e si riduce con il blue shift.

I due fenomeni sono stati sfruttati per realizzare alcuni dispositivi tecnologici oggi impiegati, come gli autovelox e i radar doppler (strumento utilizzato per la misura della velocità radiale di un oggetto rispetto ad un altro sistema di riferimento). La storia della scoperta di questo evento astrofisico risale al XIX secolo, in primis grazie agli studi di Christian Doppler, il quale offre una prima descrizione del redshift già nel 1842.

Nel XX secolo Edwin Hubble scopre la relazione approssimata esistente tra il red shift di molte galassie a spirale, e conclude formulando la legge che porta il suo nome. A questi sono seguiti molti studi, i quali hanno permesso l’identificazione delle varie tipologie del fenomeno, la sua classificazione e le sue implicazioni in altre discipline. Oggi sono ancora in corso diverse ricerche di cui il red shift è il soggetto principale, soprattutto a livello universitario.

I tre tipi di Redshift: ecco le varie tipologie di spostamento verso il rosso

È possibile classificare il fenomeno in tre diverse tipologie o sotto-categorie, le quali presentano differenze sotto molteplici aspetti. Queste sono: il redshift dovuto all’effetto Doppler, il redshift cosmologico e il redshift gravitazionale. Ciascuna di queste tipologie offre importanti informazioni sulla dinamica e la struttura del nostro universo. Vediamo, dunque, ciascuna di queste tipologie per comprenderne meglio differenze e peculiarità.

Redshift doppler: il primo tipo di redshift

Il redshift Doppler si verifica quando una sorgente di luce (o un’altra forma di radiazione elettromagnetica) si allontana da un osservatore. Questo fenomeno è un effetto diretto del movimento relativo tra la sorgente e l’osservatore. Secondo la teoria dell’effetto Doppler, quando la sorgente si allontana, la lunghezza d’onda della luce emessa si allunga, causando uno spostamento verso il rosso dello spettro elettromagnetico.

Al contrario, se la sorgente si avvicina, si osserva uno spostamento verso il blu. Questo tipo di redshift è spesso osservato nelle stelle e nelle galassie vicine che si muovono relativamente al nostro sistema solare.

Redshift cosmologico

Il redshift cosmologico è il risultato dell’espansione dell’universo. A differenza del redshift doppler, questo tipo di spostamento verso il rosso non è dovuto al moto relativo tra sorgente e osservatore, ma piuttosto all’allungamento dello spazio stesso. Quando la luce viaggia attraverso un universo in espansione, le lunghezze d’onda si allungano con l’espansione dello spazio, causando un redshift.

Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle galassie distanti, dove la misura del redshift può essere utilizzata per determinare la velocità con cui queste galassie si stanno allontanando da noi e per stimare l’età dell’universo.

Redshift gravitazionale

Il redshift gravitazionale si verifica a causa della forza di gravità esercitata da un oggetto massiccio.

Quando la luce emessa da una sorgente si muove in un campo gravitazionale intenso, perde energia mentre “risale” il campo gravitazionale. Poiché l’energia è inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda, questo comporta un aumento della lunghezza d’onda e uno spostamento verso il rosso dello spettro. Il redshift gravitazionale è un fenomeno previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein ed è osservabile, ad esempio, nelle radiazioni emesse dalle stelle compagne di un buco nero o dalle regioni vicine a nuclei galattici attivi.

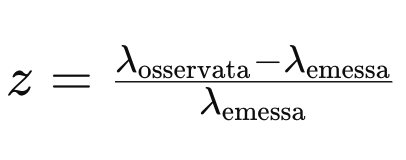

Come si calcola il redshift: ecco la sua definizione matematica

Il redshift (indicato con la lettera z) è una misura di quanto la lunghezza d’onda della luce o di altre radiazioni elettromagnetiche si è allungata a causa di vari effetti come il moto relativo delle sorgenti di luce, l’espansione dell’universo o campi gravitazionali intensi. La definizione matematica del redshift è:

Dove:

- lambda(λ) osservata è la lunghezza d’onda della luce osservata.

- lambda(λ) emessa è la lunghezza d’onda della luce emessa.

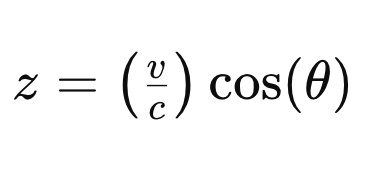

Redshift doppler: come calcolarlo matematicamente

Per il redshift Doppler, che è dovuto al moto relativo della sorgente e dell’osservatore, si può utilizzare la formula:

Dove:

- v è la velocità della sorgente rispetto all’osservatore.

- c è la velocità della luce.

- theta(θ) è l’angolo tra la direzione del moto della sorgente e la linea di vista dell’osservatore.

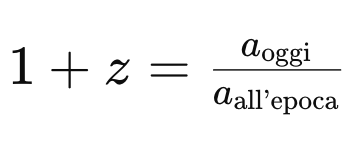

Calcolo matematico del redshift cosmologico

Dove:

- a oggi è il fattore di scala dell’universo oggi.

- a all’epoca è il fattore di scala dell’universo quando la luce è stata emessa.

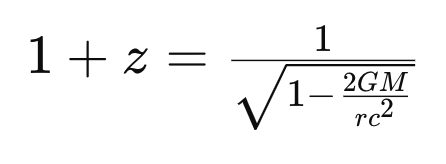

Come calcolare il redshift gravitazionale

Per il redshift gravitazionale, derivato dalla teoria della relatività generale, la formula è:

Dove:

- G è la costante gravitazionale.

- M è la massa dell’oggetto che genera il campo gravitazionale.

- r è la distanza dal centro dell’oggetto massivo al punto in cui la luce è emessa.

- c è la velocità della luce.

Blueshift e Redshift: quali sono le differenze?

Il blueshift e il redshift sono fenomeni che descrivono il cambiamento nella lunghezza d’onda della luce in relazione al moto relativo tra la sorgente e l’osservatore.

Il redshift si verifica quando la lunghezza d’onda della luce aumenta, spostandosi verso l’estremità rossa dello spettro visibile, e può essere causato dall’effetto Doppler (quando la sorgente di luce si allontana dall’osservatore), dall’espansione dell’universo (dove le galassie si allontanano a causa dell’espansione dello spazio) o dall’effetto gravitazionale (quando la luce si allontana da un forte campo gravitazionale, perdendo energia).

Al contrario, il blueshift si verifica quando la lunghezza d’onda della luce diminuisce, spostandosi verso l’estremità blu dello spettro visibile, ed è causato dall’effetto Doppler (quando la sorgente di luce si avvicina all’osservatore) o dall’effetto gravitazionale (quando la luce si avvicina a un forte campo gravitazionale, guadagnando energia).

Esempi di redshift includono le galassie lontane che si allontanano dalla Terra, come osservato da Edwin Hubble, e la luce proveniente dalle stelle vicine a un buco nero. Esempi di blueshift includono le stelle che si avvicinano alla Terra e la luce che si avvicina a un campo gravitazionale intenso.